位於基隆的國立海洋科技博物館再次爆出飼養管理爭議,繼先前飼養的二級保育類「龍王鯛」(學名:Cheilinus undulatus)悄然無聲「消失」後,近日又傳出被館方視為「鎮館之寶」的「波波」——「波口鱟頭鱝」,於 9 月 7 日疑因傷口感染不治而亡。2 隻枉死於館內的珍稀動物,館方皆未主動對未公開說明其死因。尤其體型不斷增長,已達館內缸體極限,且水缸設施根本無法滿足其天性需求的「波波」,館方曾於去年回應本會及立委陳培瑜的關切,表示已著手準備將於今年 6 到 10 月野放,讓已達性成熟的「波波」可回歸大海生養繁殖。但後來卻以缺乏「衛星標籤」為由,且忽視館內設施的侷限,持續拖延野放。甚至在今年本會發現「波波」已出現明顯傷口時,館方還於 8 月回覆立委表示:該魚健康並無迫切放流需求!本會要求教育部、海委會及動保司應嚴格徹查,並檢討海科館飼養保育及大型魚類的專業及條件,以確保未來不再發生類似事件。

|

|

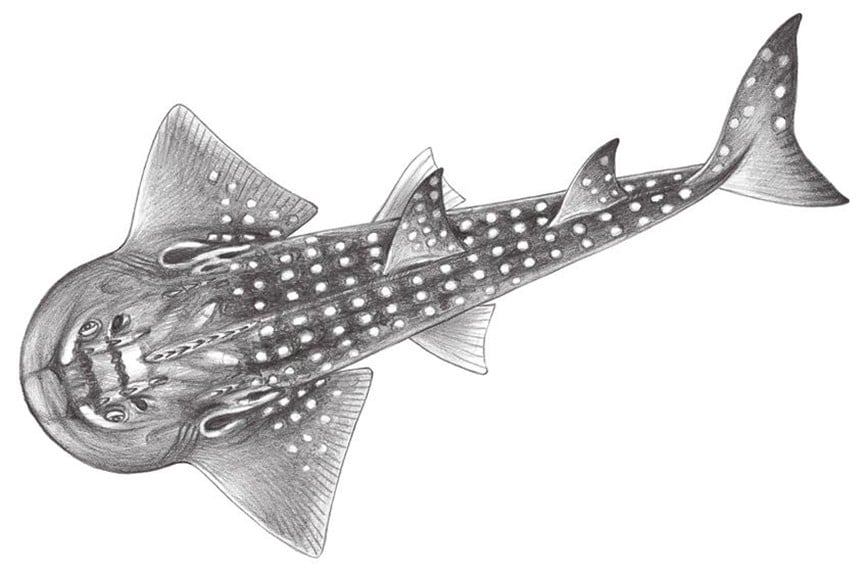

| 鱟頭鱝。(來源:台灣魚類資料庫) |

「波口鱟頭鱝」(Rhina ancylostoma)為國際自然保護聯盟(IUCN)列為紅色名錄「極危」(Critically Endangered, CR)的物種,亦是瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約(CITES)附錄二的物種,因其體形外貌與「飯匙(飯勺)」極為相似,加上牠們的牙齒強勁,可以咬碎螃蟹等硬殼獵物,且尾鰭外觀與鯊魚相似等特點,又被稱作飯匙鯊,但實際為魟魚的近親。主要分布在紅海、印度洋、印尼、澳洲東北部、中國南海和東海南部,台灣沿近海偶可捕獲,目前尚未列入我國的保育類物種。成年鱟頭鱝的體長可長達 300 公分,主要棲息於1-50 公尺深的近海底層,屬於底棲型魚類,以甲殼類動物為主食。基隆海科館於 111 年 3 月透過中間商向漁民購入後,其憨厚特殊的外觀,被館方視為吸晴的鎮館之寶。

本會於去年(113)前往海科館圈養展示波口鱟頭鱝的潮境智能海洋館時,即發現「波波」的體長已接近缸體極限,在透過立法委員陳培瑜向教育部詢問後,得知館方已規劃在今(114)年6月至10月間將其野放。然而在今年 8 月本會再度前往海科館時,即發現「波波」身上出現新傷口,再透過陳委員詢問放流進度時,海科館的回覆竟是:「波波」健康穩定,無立即野放之必要。而後波波即於 9 月 7 日疑因傷口感染不治死亡,與海科館宣稱的「健康穩定」有明顯出入。(附件一)

本會質疑海科館對於珍稀物種的飼養管理專業顯有疏失,不僅未落實先前承諾的野放計畫,更掩蓋動物受傷的事實,凸顯其飼養管理的不專業,更傷害海洋保育及教育。

|

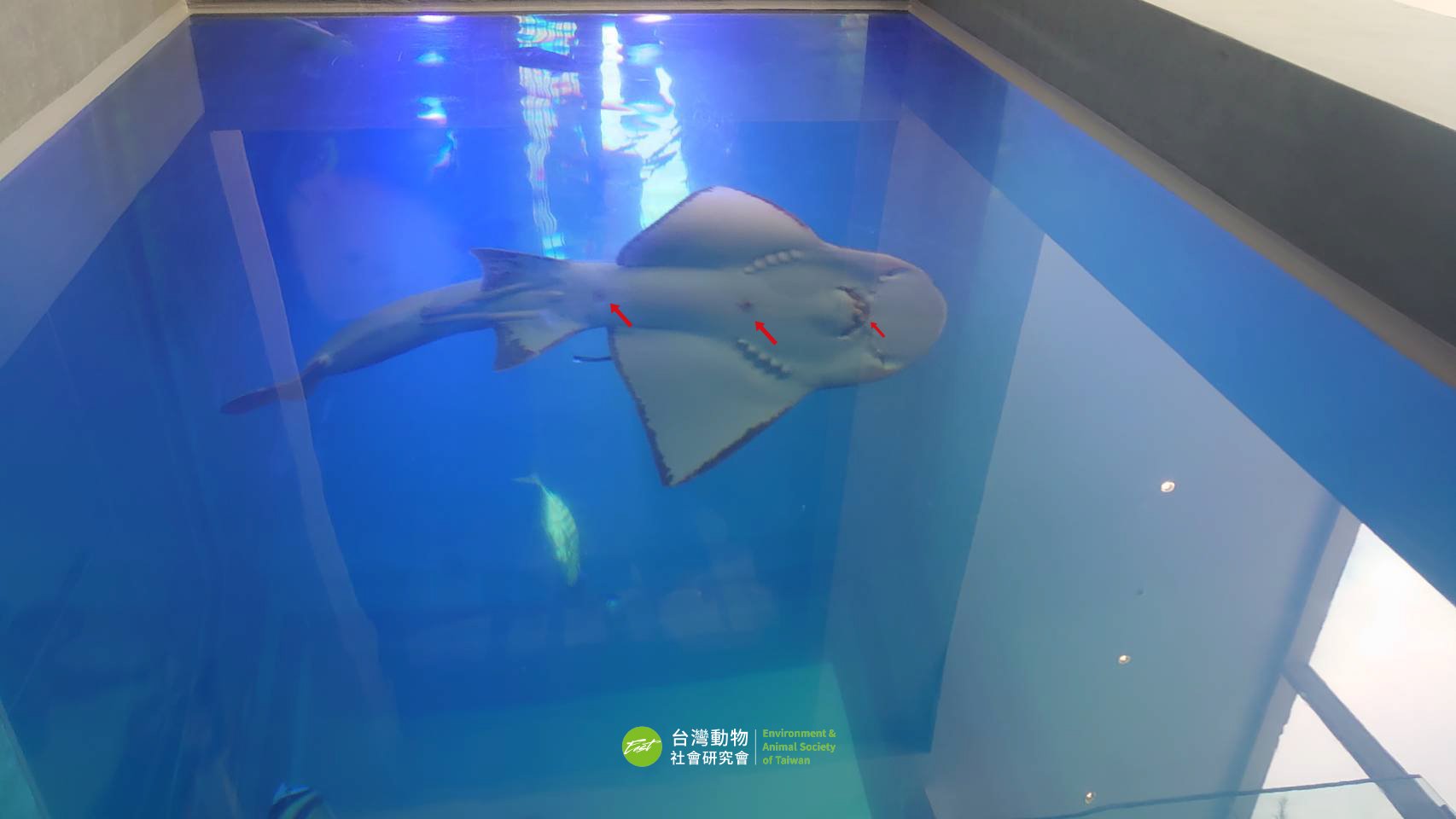

|

| 今(114)年8月波波身體底部,可清楚看見紅色傷口。 |

就波口鱟頭鱝之死,本會提出四項質疑:

一、粗暴的囚禁:過小的水體、畸形的水缸設計,根本無法提供波口鱟頭鱝適當的飼養環境

海科館於111年3月25取得波口鱟頭鱝後,以牠會不斷換牙作為宣傳廣告,將「波波」飼養在二個長方體組成的L型、約150公噸水體的展示池。

然鱟頭鱝屬於底棲性魚種,根據《軟骨魚類養殖手冊II:鯊魚、魟魚及其近親養殖的最新進展》[1]手冊中提到,展示鱟頭鱝此大型魚種時,應在為大型、洄游性或半洄游性的軟骨魚類設計的展示水槽中展示,且水槽底部必須提供適當的空間,並在底部鋪設碎珊瑚礁石或沙子,為牠們提供埋入躲藏及休息的空間。

本會參考 2023 年 11 月 14 日至 16 日舉行的鱟頭鱝域外保育評估工作坊報告書[2]中,列舉的四間水族館——大阪海遊館、喬治亞水族館、紐波特水族館、S.E.A.水族館,其鱟頭鱝飼養數據摘要列表(附件二)發現:四間水族館飼養鱟頭鱝的展缸水體都達 1,500 公噸以上的水體,喬治亞水族館甚至高達 24,000 公噸,是潮境智能海洋館用來飼養波波展示池(150公噸)的 10-160 倍!

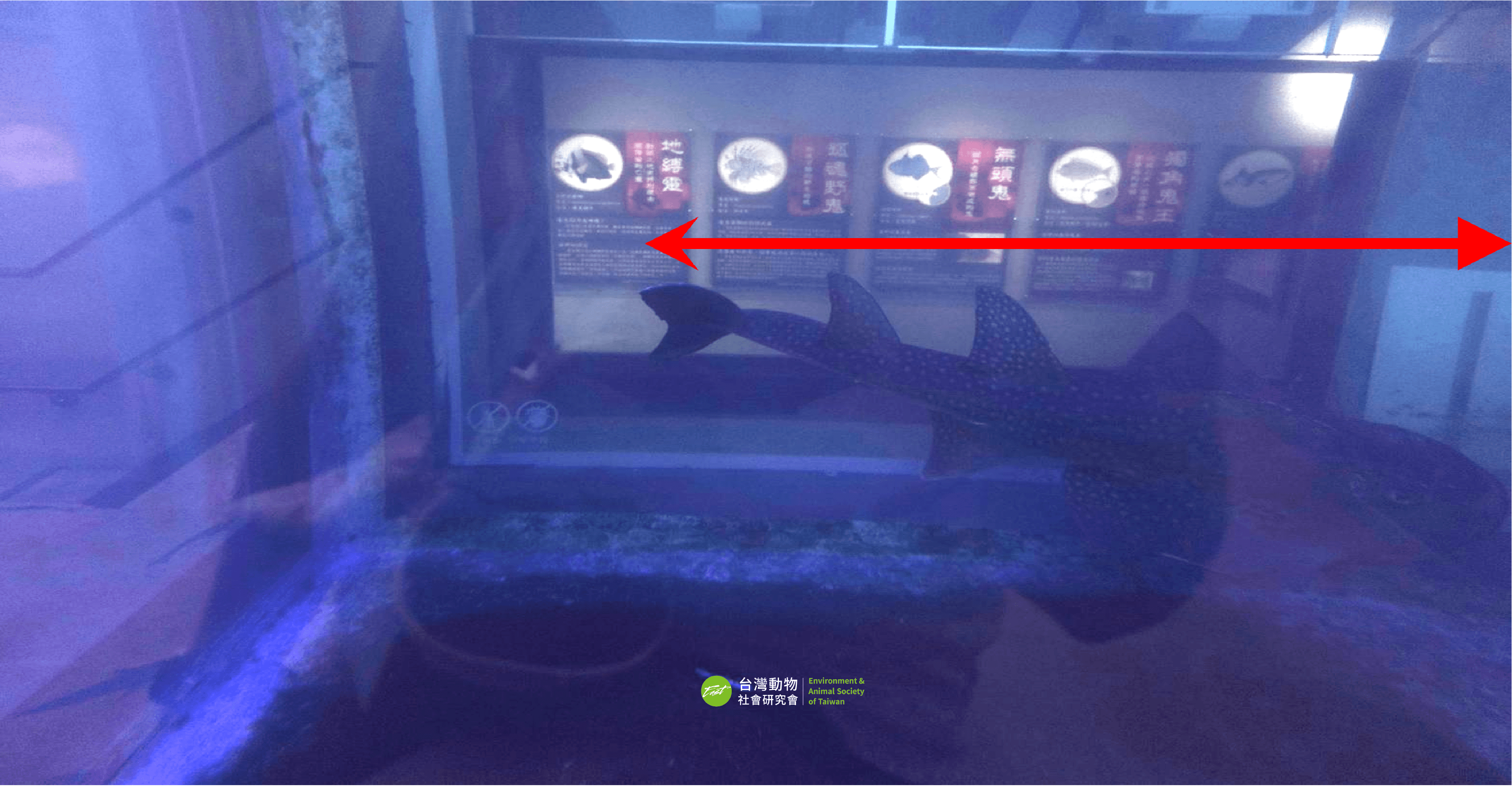

波波的展示缸,是由一座長寬高為 4.1 米* 3.8 米* 6.3 米的長方形主缸(水體約 98 公噸),上方再加一座橫向的長方形缸體,組合而成一個畸形的倒 L 型缸體(共計 150 公噸水體)[3],展缸底部也完全未鋪設供其潛伏遮蔽休息的軟沙。

113 年海科館測量波波時,體長至少達 200 公分。而如此狹窄不對稱的空間,對於一隻體長已達 200 公分,且有機會長至 300 公分的成年鱟頭鱝而言,根本無法正常游動或轉身。不僅剝奪牠自然行為的展現,更可能導致長期的壓力、病變、生理機能退化以及緊迫反應。無異於將其粗暴地囚禁在侷促、壓迫、缺乏活動空間的牢籠中。

當時 L 型展示池中,除了飼養 1 隻可能繼續成長至 3 公尺長的鱟頭鱝外,還飼養了至少 2 隻大型魟魚、2 隻鯊魚,與大量中小型魚類(附件三)。整個水體的空間被多個物種共同擠壓分配,等同將多個野生棲地強行壓縮成一個小型的密閉空間,逼迫他們在空間不足、棲位錯亂、行為互斥的環境下生存。

|

|

| 鱟頭鱝(波波)的展示缸底部,無鋪設任何軟質泥沙,且底部空間狹窄。 |

|

|

|

| 鱟頭鱝(波波)的 L 形展示缸,一隻波口鱟頭鱝至少需要數百噸水體,然而館方提供的水體及空間已明顯不足,卻還同時飼養了 2 隻烏翅真鯊、3 隻魟魚 (現僅存 2 隻)及其他中小型魚類。(來源:潮境智能海洋館營運計畫書) | 鱟頭鱝(波波)的L形展示缸,總水體150噸,內部多有邊角, 無法讓鱟頭鱝正常游動轉身。不僅剝奪牠自然行為的展現, 更可能導致長期的壓力、病變、生理機能退化以及緊迫反應。 |

二、連波口鱟頭鱝吃什麼都搞不清楚──潮境海洋館的飼養專業在哪裡?

在自然環境中,鱟頭鱝以甲殼類、軟體動物為主要來源,這樣的飲食結構不僅關係到其營養需求,更與牠們的覓食行為、生理機能密切相關。

早在 112 年海科館便曾與美國喬治亞水族專家交流,當時喬治亞水族館便表示給予波口的主要食物應為生餌,且以甲殼類(如波士頓龍蝦、大型蟹類)為主,佔 70% ,其餘才是魚類。

但當時潮境海洋館則以魚類為主的生餌(佔60%),白蝦佔10%、其餘為小卷等海鮮。明顯與鱟頭鱝在自然界的飲食習慣及營養需求不符,連動物最基本的日常飲食都無法滿足,著實讓人質疑海洋館的基本照護與專業能力。

結合上述波波的生長環境及飲食資訊,本會質疑波波是否因為長時間待在狹小、單調的展示環境,無法長距離水平移動,也無法滿足底棲行為所需空間,以及不佳的飲食條件,因而產生緊迫、壓力、受傷最終導致死亡?

三、 一個肩負海洋保育與教育的機構,對於野放計畫竟出爾反爾!

海科館在 113 年 11 月回覆陳培瑜委員辦公室時表示:已在 113 年 6 月份規劃野放計畫;並於 7 月完成野放計畫所需的相關設備採購、預計於 114 年 6-10 月進行放流。但今(114)年 8 月卻政策大轉彎,回覆波波健康且生長穩定,無立即野放之必要!一個肩負海洋保育與教育的機構,竟對野放計畫的執行如此草率且毫無誠信可言。

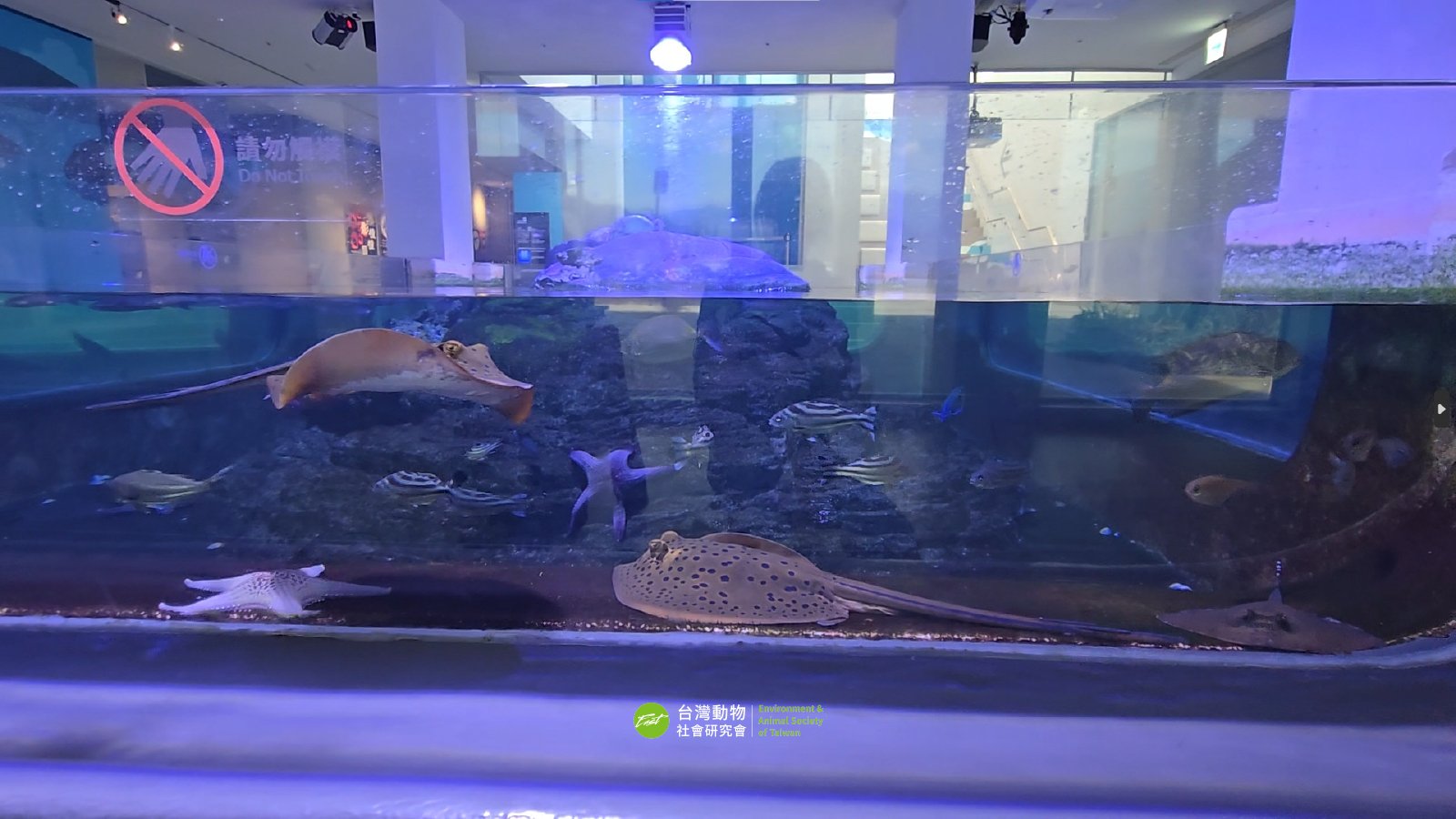

四、不只波波受困,整缸生物集體受苦

原本飼養波波的 L 型水池,目前還飼養了兩隻屬於底棲型的大型魟魚,其只能長時間趴在最上方的缸體,偶爾在上方狹窄的缸體來回轉身游動。

另外,本會發現潮境海洋館內仍有許多海洋生物,明顯生活在不符合基本照護需求的環境中,承受空間侷限與行為受限的痛苦。(附件四)

位於一樓的「俯視池」為一座長 7.35 米、寬 4.65 米、高僅 0.9 米、總水體僅約 31 噸的淺缸。根據實地勘查,該池內竟飼養了近 20 隻魟魚及多種中小型魚類,並在中央設置一座大型仿礁岩造景,幾乎佔據了大半的水體與底部空間。

這樣的設計嚴重壓縮魟魚所需的活動與棲息空間。魟魚為底棲性魚種,需要廣闊的底部區域進行滑行、休息與埋藏,但在此池中,牠們只能貼著狹窄的池壁來回游動,長期下來恐將造成嚴重的壓力與生理退化。俯視池底部也未鋪設任何砂石或軟質基質,完全無法提供魟魚必要的潛藏與休息行為所需的環境。

據了解,這些魟魚有許多都是在館內自行繁殖出生,目前仍持續讓魟魚在如此狹小、條件不良的空間中繁衍與生存,動物福利堪憂。

|

|

| 鱟頭鱝(波波)的展示缸,底部空間狹窄,目前展示缸內飼養同為底棲性魚類的 2 隻大型魟魚,也只能伏棲在上方的玻璃面,且十分靠近水面。 |

|

|

|

| 俯視缸中間的仿真礁岩,佔據大部分水體及缸體底面積。 (來源:潮境智能海洋館營運計畫書) |

俯視缸內的魟魚,由於飼養環境相當密集,本會工作人員於現場觀察,有幾隻體型較大的魟魚,會沿著俯視缸其中一邊,緊貼缸壁反覆來回游動長達 5-10 分鐘以上。 |

國立海洋科技博物館是以「教育推廣」與「海洋永續」為發展願景的機構,館內多項水族設施卻未符合海洋生物需求、讓動物能展現自然天性與行為,導致眾多海洋生物長期處於痛苦中,直到死亡。

本會呼籲教育部、海委會及動保司應立即調查國立海洋科技博物館「潮境智能海洋館」波口鱟頭鱝死亡事件,並針對館內飼養設施及環境提出檢討:

一、 公開波口鱟頭鱝及龍王鯛完整死因及證明,包含血液分析、生理病變與病理解剖報告,並釐清死亡原因是否涉及飼養環境、營養管理或疾病防治疏失。

二、 立即改善現有館內魟魚飼養環境,提出館內飼養管理、環境豐富化、營養照護之專業能力改善計畫。

三、 說明 113 年擬定野放計畫,也依計畫完成採購,為何 114 年又以無立即野放需求而停止。

四、 承諾未來不再引進大型魚類。

附件二:鱟頭鱝域外保育評估工作坊報告書,所列舉四間水族館(大阪海遊館、喬治亞水族館、紐波特水族館、S.E.A.水族館)的鱟頭鱝飼養數據摘要表

新聞聯絡人:台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏 0910 150 908

媒體下載資料網址:https://pse.is/85jnl3

[1] 《Elasmobranch Husbandry Manual II: Recent Advances in the Care of Sharks, Ray and their Relatives》,Chapter 8.

[2] Bowmouth Guitarfish (Rhina ancylostomus) An Ex Situ Conservation Assessment Report from a workshop conducted on: 14 – 16 November 2023 Shedd Aquarium Chicago, Illinois, USA

[3] 資料來源:《潮境智能海洋館營運計畫書(1110414)》