只要還有動物受苦

我們永遠不會停止努力

我們的工作 OUR WORKS

台灣動物社會研究會成立於 1999 年,是台灣第一個全方位關注所有動物處境的動物保護組織,以推動「人與動物、環境和諧互動」為宗旨。

我們常年深入動物受苦的場域,不畏艱難投入「最受漠視的動物議題」。廣泛關注經濟動物、實驗動物、同伴動物、野生動物、展演動物、生態及海洋保育等重要議題,致力從源頭改善動物處境。

調查倡議

制度改革

教育推廣

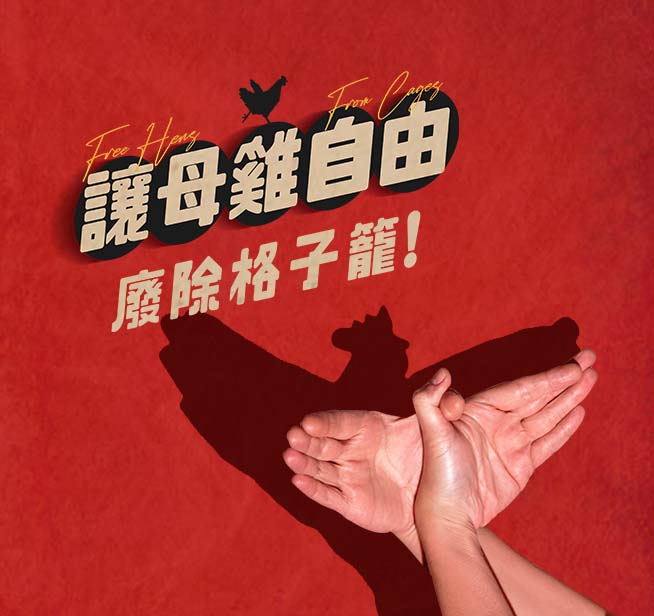

企業遊說

產業輔導

立法遊說